亜熱帯の国からスイスへ移ったのは、とんでもなく寒い冬だった。

その気温差、何と40度。ざっくり言うと、摂氏35度の南の島からマイナス5度!!の、どこからもアルプスが見えるこの山国へ飛んだ。

チューリッヒ湖が30年振りとかで凍った極寒の年で、とにかくとんでもないところへ来たものだと思った。

荷物がまだ海の上を移動している頃。サービスアパートメントの仮住まいで、どちらが言い出したのか忘れたが、「フォンデュしよう」ということになった。

日本の鍋物と同じように、スイスのフォンデュは、家庭ごとに違うレシピがある。

チーズの配合やワインの好み、さくらんぼのリカー、キルシュの使い方も「うちは、こうする」という流儀が代々それとなく伝わっているものだ。

デパ地下に行かなくても、近所のスーパーでもチーズはずらっと並んでいる。日本のチーズのお値段に躊躇することを思えば、比べ物にならないほどリーズナブル。

そうは言っても、おいしいチーズ・フォンデュを家で食べたい、という時は、電話で予約をしてチーズ屋さんへ行く。電話はしなくてもいいけれど、「あとで伺います」という挨拶のようなもの。

私たちの贔屓は、旧市街の老舗のチーズ屋さん。フラウ・ミュンスター Fraumünster (聖母教会)の広場にある、「ケース・フレネリー CHÄS VRENELI 」。(CHÄSは、ドイツ語のチーズKäse のスイスドイツ語)

私たちの贔屓は、旧市街の老舗のチーズ屋さん。フラウ・ミュンスター Fraumünster (聖母教会)の広場にある、「ケース・フレネリー CHÄS VRENELI 」。(CHÄSは、ドイツ語のチーズKäse のスイスドイツ語)

石畳を横切って、サヴォイホテルのイタリアンレストラン「オルシーニ Orsini」の手前。青いドアを開けると、いつもダリオDarioさんがカウンターにいる。

スイスのチーズ屋さんには、お店ごとに秘密の配合でミックスしたフォンデュ用のチーズがある。

おなじみのモティエ・モティエもいいのだけれど、フレネリーのフォンデュ・ミックスはもうちょっと複雑で、飛びきりおいしい。我が家では、チューリッヒで一番、と言っている。

そうだ、今年はプレゼントしてみようかな、と前の前の冬に日本で出版された「フォンデュ・レシピ」を差し上げた。外国人が日本人にお寿司の本を作ったと見せるようなものなのか、いつもスイス人がかなり戸惑いながらも喜んでくれるとわかったので、専門家はどうなのだろうとお持ちした。

「えっ?日本にフォンデュの本があるの?そうなんだ。うれしいねえ」と目を細めてページをパラパラ。マネージャーのユルグ Jürg さんがちょうど裏から出ていらして「どうしたの?」と一緒に覗く。

「日本の食卓には、一度にいろいろな種類のおかずが並ぶんです。チーズがいくらおいしくても、日本人は、パンとじゃがいもだけだと退屈なので、他のものも合わせたりして・・・」と、私は口早に解説する。

つまり、フォンデュのお鍋のそばに、ブロッコリーやソーセージがどうしてあるのか、とスイス人は首をかしげるのだ。

「ふ~ん。なるほどねぇ。そうかぁ。だからこういうこと考えるんだね。これ、読めないけど、面白いよ」

ミュンスターホフ7番地 。この住所から、食通は「おいしいチーズ」を連想するという。

19世紀後半から続く「ケース・フレネリー」は、旧市街という場所柄にふさわしく昔ながらの店構えをしている。

しかし、実は、経営方針はかなりチャレンジングで、スイス、ヨーロッパだけでなく、注文があればスピーディ―に世界のどこであろうとチーズを届けるシステムを持つと知った。名立たるホテルはもちろん、15のエアラインでも採用されている。

これは、ワイン同様、スイスのチーズがあまり海外に輸出されていない事情を考えれば、とても果敢で柔軟なフットワークだと言える。

「ケース・フレネリー」は考える。

「チーズは、人間が作った最も古い食物です。幾千年も超えて、数え切れないほどのバラエティが発明され、そのどれもがユニークなフレーバーとテクスチャーを持っています。しかし、あまり知られていない地方の特産だったりするものもあります。私たちは、それらをきちんと評価し敬うべきであると信じているのです」

お店で扱うチーズ、およそ120種。そのうち70%はスイスチーズだが、エメンタール、グリュイエールといった、日本でも手に入るチーズのその種類の多さはさることながら、村ごとにあるウォッシュ系、クリーム系のチーズなどスイスでも珍しいものが、あれもこれも食べてみたいと、目移りするほどたくさん並んでいる。パッケージがまた手作り感いっぱいで楽しい。

「私たちのチーズは、いずれも、古くからのレシピで専門のチーズ職人が作ったものです」

歴史のバックグラウンドを持つスイスの村々を代表するチーズに混ざって、数は多くないが、これからの時代を担おうという若者が作ったチーズも置かれている。フレネリーのお眼鏡にかなったのだろう。

フレネリーを巡る情報ネットからということか。チューリッヒに観光で訪れて、帰りにはフレネリーでチーズを買って帰る人は、日本人を含めて少なくない。そのおいしさのファンになって、日本からメールや電話で注文してくる人々とは、丁寧に長いおつきあいをされていると伺った。

さて。チーズをいただいて帰らないと。

ここのフォンデュ・ミックスのレシピ。あとちょっとというところまで分かるのだけど、奥行きやフレーバーなど、いくつか疑問が残っていてなかなかリーチできない。

ダリオさんに誘導尋問をしかけたら、

「ダメですよ、内緒なんだから」

「もちろん、ヴァシュリンとグリュイエールは分かるんですけどね?もうひとつですよね?」

「mmm ・・・・・ ヴァシュリンは、フリブールのものですね。それと、アッペンツェラーが少し入ります」

ちょっとだけ、秘密がわかった。

協力:株式会社 ケース・フレネリー CHÄS VRENELI AG

https://chaes-vreneli.ch/

フォンデュ・レシピ

日東書院本社刊 1260円

コメントを残す

日本ではあまりなじみがないが、実は、スイスはヨーロッパの中でも有名なワイン生産国だ。

フランス語圏、イタリア語圏、ドイツ語圏と、それぞれ地方ごとに個性の違うワインがあり、また、ローマ時代から伝わるぶどうが今でも栽培されている。

国土の7割以上が山地という山国。急斜面に拓かれた畑でぶどうを育て、摘み取り、手作りの醸造法を続けている小さなワイナリーがたくさんある。大量に作ることができない上に、生産量のほぼ90%が国内で消費されている。

家で過ごす時間が多いためなのか、冬が長いためなのか。スイス人は、年間平均、ひとり40リットル以上ものワンを飲む。国内生産のワインではこの消費量を賄いきれず、輸入ものがこれを補う。

スイスでしか栽培できない希少な種もあり、これら質の高いAOCスイスワインは、世界の愛好家の興味を誘いつづけている。

スイスで、ヨーロッパで、第一人者とされるエネルギッシュなワイン評論家がいる。チャンドラ・クルト Chandra Kurt。ラッキーなことに、インタビューの機会をいただいた。

オフィスを訪ねると、エントランスからお香が漂い、低くバッハが流れている。アジア諸国、イタリア、スイスか。オフィスの家具をすべて骨董でコーディネートし、19世紀あたりの絵画が壁を飾る。その絶妙なバランスはあまりにも趣味がよく、まるでプライベート美術館にいるかのようだ。

テースティングもここを使うというどっしりとした会議テーブルにつくと、シルバーグレイのスタイリッシュなアイランドキッチンと巨大なワインクーラーが目に入る。

アールデコのステンドグラスが美しい、古いハーブ薬局として有名なこの建物そのものがアンティーク。後に、彼女の香水がフィレンツェの老舗薬局サンタ・マリア・ノヴェッラの石榴と聞き、彼女自身をブランディングする一貫した美意識にとても納得する。

ご本人は、いたってフレンドリーで、部屋の奥から日本の漫画「神の雫」を持ってきた。フランス語版だ。「面白くて、面白くて。全巻持っています」

ワインライターとして、主要紙に評論やエッセーを執筆。多くの著作がある。イギリスの著名なワイン評論家ヒュー・ジョンソンの「ポケット ワインブック」Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 、 トム・スティーブンソンのワイン・リポート Tom Stevenson’s Wine Report など、名立たるワインブックの主要編集メンバーでもある。

ヨーロッパならば、フランスにもイタリアにも古典的で伝統的なワインがある。しかし、専門家としてスタートを切ったのは、ロンドンとの関わり合いからだった。

イギリスは、いわゆるワインカントリーではなく、ワインは常に他国から買っている。世界で最もインターナショナルにワインのビジネスをするマーチャントカントリーだ。世界中の人が集まり、世界中のワインが消費される。資本もある。情報を発信し世界のワイントレンドを作るのは、ロンドンだ。

そこで第一線の専門家たちと鍛えたアプローチと独自の姿勢は、彼女が30歳から編集してきた小さなワインブックのコンセプトとなる。

日本の新書版ほどのサイズのこの本。物価が異常に高いチューリヒにしては意外なほど庶民的なアイデアで構成されている。

商品が無造作に積み上げられた新興のディスカウントショップのカーボンボックスから、毎日使うスーパーマーケットの棚から。さらに、百貨店の地下に照明を落として並べられる優雅なセラーから。それぞれに選ばれたワインは、チャンドラさんの平等な目の位置に並列される。1本1本にポイントがつくものの、どれも丁寧に解説され、組み合わせのいい料理とレシピが紹介されている。

それが、ポケット版「ワインセラー WEIN SELLER」。毎年改定されるが、スイスで14年間ベストセラーの地位を譲らない。

「ディスカウントショップにも、おいしいワインはたくさんあります。高ければ良いというものではありません。高級なワイン専門店ではなく、こういうチェーン・ショップのものが、スイスのワインの売り上げの70%を占めているのです」

メインストリームから大きく外れた評論家、そう彼女は形容される。その理由は、ヒエラルキーを取り払い、自分の哲学でワインをもっと生活に近づけた、このポケット版「ワインセラー」からもうかがえるが、もうひとつ、コンサルタントを務めるスイス・インターナショナル・エアラインにおけるワインの選び方を例にあげてこんな話をしてくださった。

「大切なのは、人はいつも同じワインを飲みたいわけではないということです。どのようにサーブされているか。反応されているか。乗ってすぐ。昼間の時間帯、夕食、深夜。それぞれ、気分が違うわけです。私はよく映画に例えます。ハリーポッターの映画を一度観たら、しばらく観たくないでしょう。でも、もしかしたら、何年か後にまた観たくなるかもしれない。そういうことです。ワインをそのように人が関わっていく変化から切り離して、ワインのボトルだけを単体で語ってはいけないのです」

だから、「ワインを批評する」と言う表現を好まない。自分のスタイルではないと考える。

「ワインは人間だけが作ることができる、と言われますね」

そんな問いかけに、彼女の目が鋭く光った。

「今は、データをインプットすれば、機械でできてしまうのです」

カジュアルなものは必要だ。それを悪いとは決して言わない。例えば、カールスバーグkarlsberg との仕事では、0.5リットルのワインセレクションを開発し、ピザレストランのようなシンプルな食事のシーンへ向けていった。

シャルドネ、メルロー、シラー、カベルネ・ソービニヨンなど、現在あらゆる種類のぶどうが世界中でコピーされている。こうして種はどんどん広がり、交配され、新しいぶどうが生まれてくる。

研究は地上のあらゆる場所で進化するが、このようなテクニカルな流れとは別に、チャンドラさんは、彼女のワインを世に送り出している。

スイス最古のぶどうが栽培できる世界で唯一の土地としても知られる、ヴァリスWallis(仏・ヴァレーValais)地方。ここに伝承される種のコピーは、かつて数多の人々が試みたものの、他の風土で作ることができない。

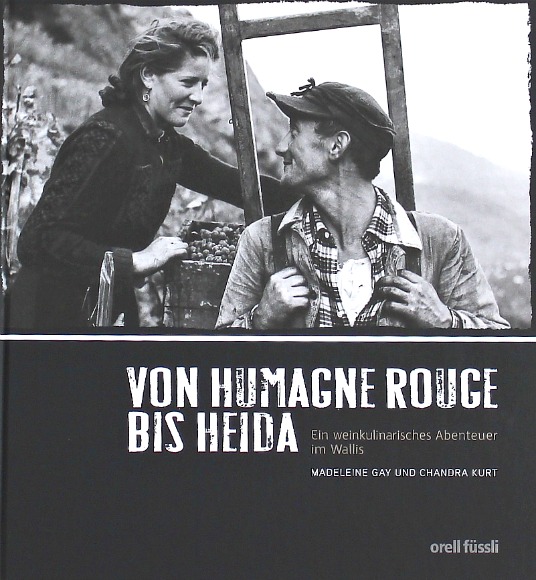

20年以上前に取材から交友を深めたヴァリスの村に暮らす醸造家、マドレーヌ・ゲイ Madeleine Gay。チャンドラさんは、彼女にインスピレーションを投げかけイメージを交感する。マドレーヌは、それをマジックだと言う。

二人が違う楽器を奏でて音楽が生まれるように、ワインが作られる。これは、芸術。

都市と森のアーティストによって醸造されたワインが、「コレクション チャンドラ クルト」として届けられる。

その中で一番人気がある「ハイダ Heida」をいただいた。ヨーロッパ最高峰1150メートルに広がる段々畑。アルプスで摘まれるハイダは、寒冷地に強いスイスの種だ。

やさしい黄金色をしたフルーティーでさわやかなワイン。和食やベジタリアンディッシュと合わせるといい。

写真、ピルミン・ロスリーPirmin Rösli 。「プレシャス」10月号、巻頭グラビア、世界4都市のワーキング・ウーマンが登場するLife is so precious ! に掲載。

コメントを残す

遠くのアルプスに雪が積もり、稜線をくっきりと描いている。数週間前に撮ったこの写真の村は、もうすっかり紅葉していることだろう。

夏の間、アルプスの牧草地の山小屋でチーズを作っていた牧夫たちは、秋になると牛を連れて麓の村々へ戻ってくる。このとき、牛たちは色とりどりの花で飾られ、特別な衣装を纏い、ベルを鳴らして村を歩く。「牧下り」と呼ばれる。そこで開かれる、ケースタイレットChästeilet、「チーズ分配の祭り」で、牧夫たちは、高々と積み上げた大きな丸いチーズを、預かった牛のミルクの量に応じて酪農家に配り分ける。アルプス各地に伝わる古いお祭りだ。

1頭の牛のミルクで、10キロ以上ある巨大なチーズを、ひと夏で約6個作ることができる。どこの家のどの牛からこれだけミルクを絞ったと、結構厳密に計算される昔ながらの方法があるそうだ。いかにも、スイスらしい真面目さだ。

かつて、分厚い写真集で見た。真っ青な秋空の下、村の伝統の服を着て帽子をかぶり、誇らかにチーズをかかえる。深い皺を刻んだ顔に髭をたくわえ、山の化身のような神秘的な目をした、そんな牛飼いに会ってみたいと思った。

インターネットで村を調べ、担当らしき部署に電話をかけてみた。「チーズ分配の祭り」には、2週間ほど早かったらしい。しかし、分配はしないが、週末にチーズを振る舞う小さな農家があると聞き、お天気もいいのでアルプスまでドライブすることにした。

電車なら、ベルン州のツヴァイジンメンZweisimmenという駅。避暑やスキーリゾート地として知られる。ここから、この日の会場となる家までは、1時間に1本走る郵便バスに乗る。

ところが、予想以上に私の家から遠く、途中の渋滞もあり、このバスに乗り遅れてしまった。

「ガードレールのない崖の淵をぎりぎりに通る、そうい細い道がくねくねしていて危ないかもしれない」と、高い所が苦手な夫は、かなり躊躇する。後1時間待つか、走るか。結果的にはそのまま車で登っていくことになったのだが、住所を入力しても、ナビゲータに出てこない村落だった。やがて、行き止まった。

道を失い、ウォーキングでひと休みしている方たちに尋ねると、「少し戻って、水飲み場を曲がったところだと思いますよ」と教えてくださった。

標高1800メートル。包みこまれるように、ヨーデルの合唱が聞こえて来た。スイスドイツ語の古語なのだろうか。私には歌詞を聞きとることができないが、空のように真っ青なユニフォームを着た10人ほどの合唱団の皆さんの声は、アルプスにこだまして、透明なビブラートで響き渡る。

目の前に聳え立つ巨大な山々、点在する家々、緑の牧場、高原の草花。

大自然と共鳴するその音色があまりにも美しく、知らなかったどこかに触れられ、急に胸が熱くなってくる。

まだお昼前だったが、木のテーブルとベンチは、すでにほとんどいっぱい。山が正面に見える場所に座り、地ビールとチーズ、作り立てのハムを注文する。

人は集まっているが、前祝いのような静かな盛りあがり方だった。どうやらここは、村のチーズを作るお宅らしい。今年の夏の日付をつけて、チーズがずらっと並んでいる貯蔵庫の中を見せていただいた。

案内をしてくださったのは、今日の場を提供していらっしゃるサンチさん Santschi ご家族のご長男。1個15キロ、全部で800個ほどの丸いチーズを水槽の塩水のなかにざぶんとつけては、また元の位置に戻すのが朝の日課だそうだ。

シュヴィンゲンSchwingenという、アルプスの牧童の遊びから生まれた、お相撲とレスリングを合わせたみたいな有名なスポーツがある。相手をぶるんぶるん振り回して倒す格闘技で、スイスの国技だ。彼は、その選手。鋼鉄のようなずっしりぶ厚い胸板の筋肉マンだが、なるほど、ダンベルではなく、毎朝、チーズで鍛えているわけだ。

貯蔵庫から少し出しているアルプスの今年のチーズを分けていただき、帰りは、アルプスと山小屋を背景に草を食み、昼寝する牛たちを眺めながらゆっくり下った。

麓の小さな街は、どの家もお店も赤やピンクのゼラニウムにあふれ、それがこの地方独特の彫刻が施された木造保存建築の息づかいと穏やかに調和している。

スイスは、地方ごとに個性的なパンがあるので、まずは、パン屋さんへ。ここで町のチーズ屋さんの場所を伺った。

グリュイエール、エメンタール、レブロション、そして、山羊のチーズと果物のチーズを選んだ。

その日ドイツからやって来たゲストと夕食に、イチジクや葡萄と一緒に、ジュネーブ湖畔の白ワイン、ラ コート La Côteを合わせたが、チーズはいずれも最高だった。

PCに写真を落とし、どこから切り取っても絵葉書のような風景をクリックしていく。

チューリッヒはスイス最大の都市だが、それでも、東京と比べればゆっくり動いているように感じる。一番大きな違いは、森や湖が街の中にあること。大通りでさえも、至る所に湧き水があふれていて、そこに口を近づけて飲むことができる。キン、と冷たい、おいしい山の水だ。

週末はしっかり休むし、有給休暇も年に50日以上ある。それでも、この金融の中枢で働く人々のストレスは異常に高く、街を離れて、ひっそりとアルプスのどこかの小さな村へ移り、「牛飼い」になりたい、と考える男性が決して少なくないと聞く。

雪に閉ざされる時期のアルプスの過酷さは、私には、とてもとても想像することができない。牛だって、いつも機嫌がいいわけではないだろう。

大概が、見習い期間に挫折して、都市へリターンすることになるらしいが、先日テレビのインタビュー番組に登場していた40代の元エリート・バンカーは、牛と暮らし、チーズの作り方を習い、アルプスの生活に成功した人として紹介されていた。

コメントを残す

日本であれば、山菜の楽しみがある。ウドもたけのこも、タイミング良く季節に帰国していると、飽きるまでいただく。

北ヨーロッパの初夏、5月、6月の旬の王様と言えば、ホワイトアスパラガス。味を積み重ねていく足し算の料理では、日本人がほろ苦さを尊ぶように風味を味わうのとは扱い方が幾分違うが、これがちょうどウドやたけのこのような立場にあたる。走りは、やはり話題になる。

チューリッヒのお店に出回る順では、まずは、チリやアルゼンチンといった南米もの。ポルトガル、スペインあたりの南から。その次に、堂々と並ぶのが、中には直径2センチもあろうか、実に逞しいドイツ産のアスパラガスだ。ライン川沿いの谷間。フライブルグFreiburgからハイデルベルグHeidelberg。ベルリンに近い、ブランデンブルグBrandenburg は、有名な産地だ。

市場でもスーパーでも、大きな木箱に、山のように積み上げられる。

数歩遅れて、それよりもかなり細身のスイスの地場ものが登場する。温度湿度の管理がされているので、ほぼ同じ時期に出てくるそうだが、寒くて天候不順の今年は、昨年より少し遅いような気がした。

ホワイトアスパラガスのために生まれた、縦長の寸胴鍋がある。毎年、迷う。やっぱり、あるべきなのだろうかと。他に何のために使えるだろうかと。

そして、今年もついに買いそうもなく、横に寝かして茹でてしまった。

ところで、私が出会った限り。スイスのどこのレストランでも、かなり柔らかく茹でる。他の野菜も押し並べて十分以上に茹でることからして、さっと湯がくという感覚は、かなり日本的なのだろう。

ウドの仲間なので、生で食べることができないものか、と考えていた。せめて、もっとしゃきっ、とさせるわけにはいかないのかと。

この疑問の雲を気持ちよく追い払ってくれたのは、数年前に朝日新聞に掲載されたレシピ。市ヶ谷のフレンチ、ル・マンジュ・トゥーの谷昇シェフの茹で方だ。ホワイトアスパラガスの皮は、結構厚く剥くが、捨ててはいけない。ここに滋味がたくさんある。この皮でカーバーして短時間で茹で上げ、余熱で仕上げる。ほろ苦さがおいしく残り、歯ごたえもある。

探していたのは、これだった。谷さんのようにクラシックの土台がしっかりしていて、しかも素材を大切にする料理家から、こういう逆発想の提案をされるのは面白い。

河川が運ぶ肥沃な土壌は、アスパラガスの成長にも適している。

車で1時間ほど。ライン川を越え、ドイツ国境に近いシャハウゼンShaffhausenの近くへ。フラッFlaach という村にアスパラガスの レストランが数件あり、いずれも、何世代かに渡る常連がついていると聞く。

ホワイトアスパラガスのために。私たちが1年に1回訪ねるのは、「水車小屋の上」オーバーミューレObermühle とう名のレストラン。18世紀初めの宿屋さんが改造された、どっしりとした石と木の建築。大きな古時計や牛のベル、鋤など。骨董がたくさん壁に掛けられている。

入口には、粉挽きに使われていた巨大な石が立てかけられ、ひんやりとしたエントランスからミシミシ音のする階段を上がると、ダイニングルームが左右に分かれる。

ファームスタイルの素朴な料理を出しているが、目的がひとつなので、メニューは見ない。というか、他の席の人々も、全員一様にホワイトアスパラガスを食べている。

スターターが終わると、自家製のバターを溶かした小さいお鍋が、火の上に乗って運ばれる。その隣に置かれたのが、細かく切ったグルイエールチーズ。黄身の色が鮮やかな、たっぷりとしたマヨネーズ。定番のソース、ホランデーズはカロリーが気になるものだが、このお店にはない。生ハムを添えることが多いが、ここでは、ロースハムという選択がある。

基本的には、ホワイトアスパラガスを、延々とひたすら食べる。ハムは、おまけみたいなもので、お皿がきれいになると、同じように茹でられた次のもう一皿が、やって来る。

どのくらい、食べるか? 多分、ひと束。皮ごと測れば、二人分で1キロはありそうなボリュームだ。

ホワイトアスパラガスの穂先をフォークで突き刺すのは、罪。そう言われる。大地に近い部分から切り分けてゆき、穂先は、最後にうやうやしく、そっと口に運ぶ。

それは、自然の力への挨拶。礼儀のようなものだろう。

この季節一番のご馳走。シンプルな夕食を、ゆっくりと味わう。

コメントを残す

日本から友人が来たとき、話題になっていたあるスノッブなレストランへ案内した。いい席だったはずなのだが、困ったことに、彼女はとっても不満そう。

理由は、こうだ。「おいしいわよ、確かに。でも、これなら東京にも、パリにもある」。

実際、欧米のどこの都市のレストランへ行っても、アジアや和の素材なりテーストを取り入れたフュージョン系は、もう大分前から流行っている。サプライズが洗練されていればいいのだけれど、もとの力がよほど高くない限り、こなしきれていなかったり、それらが似たり寄ったりの料理に見えてしまうことがしばしばあるものだ。

食経験が、普通よりかなり深い彼女のこと。で、ご要望を再度聞き直すと、「牛を見たい。スイスでなければ食べることができないものを食べたい」。

翌日は、牛のいそうな草原まで車を飛ばし、牛と一緒に記念写真を撮り、牛小屋を改造したレストランへ行き、フォンデュや手作りソーセージをオーダー。空港では、フォンデュセットも求めたとのこと。ご満悦でご帰国いただいた。

フォンデュは、友達が集まったときなど、キッチンで過ごす時間が少ないのがいい。

言うなれば、日本の鍋物のスイス・バージョン。

スイス人でない私があっさり言うのも少し気が引けるが、誰でも気軽に、簡単に作れる。バリエーションも意外と多く、その家ならではのチーズの配合や、リカーの選び方があるのも面白い。

おうちフォンデュもいいのだけれど、おいしいレストランでいただくのも、季節の楽しみ。

フォンデュ専門のレストランが市内に何軒かあるが、「専門」の多くは、秋から冬のあいだしかお店をオープンしない。もちろん、ちょっと観光向けだったり、スイス料理全般をメニューにしている場合は、そこにフォンデュが含まれていることもあるが、むしろ例外。

「専門」に徹しているレストランは、季節が過ぎると閉めてしまう。

閉めてしまうどころか、跡形もなく消えてしまうフォンデュ・レストランがあり、数年前に突然現れて以来、ブレイクしている。

バラッカ ツェルマットBARACCA ZERMAT。

バーゼルとチューリッヒにお店があり、チューリッヒでは、空港の敷地内に、11月初めから3月の末まで、山小屋レストランを開業。週末ともなると、何週間も前から予約を入れないとなかなか席を取ることができない。

インテリアは、ツェルマット出身のアーティスト、ハインツ・ユレン Heinz Julen。

都市に出現した「幻の部屋」をコンセプトに、ハートウォーミングな1950年代にタイム・スリップする。

山小屋の周りには、薪が積み上げられ、雪がかぶっている。

牛の頭がついたドアを開けると、アンティークのスキー板が並ぶ。部屋の中央では、大きな暖炉が赤々と燃えている。壁には、野生の山羊、アルプス・アイべックのはく製、カモシカの角。ツェルマットの古いモノクロ写真。

この夜、私たちが注文したのは、モティエ・モティエという、ヴェシリンとコクのあるグリュイエールを半々に配合した、典型的なスイス・フォンデュ。

トマト・フォンデュも、シャンパンとトリュフのフォンデュも、スイスではお馴染のものだが、バラッカ・フォンデュとネーミングされたフルーツやベーコンが入ったオリジナルがあったので、これも試してみた。

ワインは、ツェルマットがあるバレー州のヨハニスべルグJohannisberg。フルーティでコクがあるがなめらかで、チーズとの相性がいい白だ。マッタ―・ホルンのラベルを付けて、テーブルワインとして置かれている。

フォンデュには、さくらんぼのスピリッツ、キルシュが使われることが多いが、これは、消化を助けるため。だから、白ワインではなく、キルシュを飲みながらいただくというのも、王道。身体に良いとされている。ただし、40度以上あるので、ご用心。

フォンデュは、とても素朴な料理だ。それが、使い込まれた古いお鍋で運ばれてくる。そっけないほどシンプルな食器。プラスチックのワイン・クーラー。

これら質素なファクターの融合が、都市に持ち込まれると、むしろ贅沢にもなり、お洒落にもなるという仕掛け。

文字通り、バラックのような古材の山小屋で、大きな火を囲みながらスローフードをいただく、何となくほっとする時間がうまくデザインされている。

パンを突き刺し、お鍋のなかでくるくるしながら、これが、この季節最後のフォンデュになるのだろうと思う。

例年になく、異常に寒く、雪が多かった長い冬が行こうとしている。この幻のレストランも、あと数週間で解体され、人々を温めたたくさんの物語とともに、どこかに消える。

北ヨーロッパも、もうすぐ、春。