チューリッヒ湖シルバーコースト側にあるリートベルク美術館 Museum Rietberg は、アジア、南米、オセアニア、アフリカなど「汎ヨーロッパ」の美術に特化した、世界でも珍しい美術館として知られる。

チューリッヒ湖シルバーコースト側にあるリートベルク美術館 Museum Rietberg は、アジア、南米、オセアニア、アフリカなど「汎ヨーロッパ」の美術に特化した、世界でも珍しい美術館として知られる。

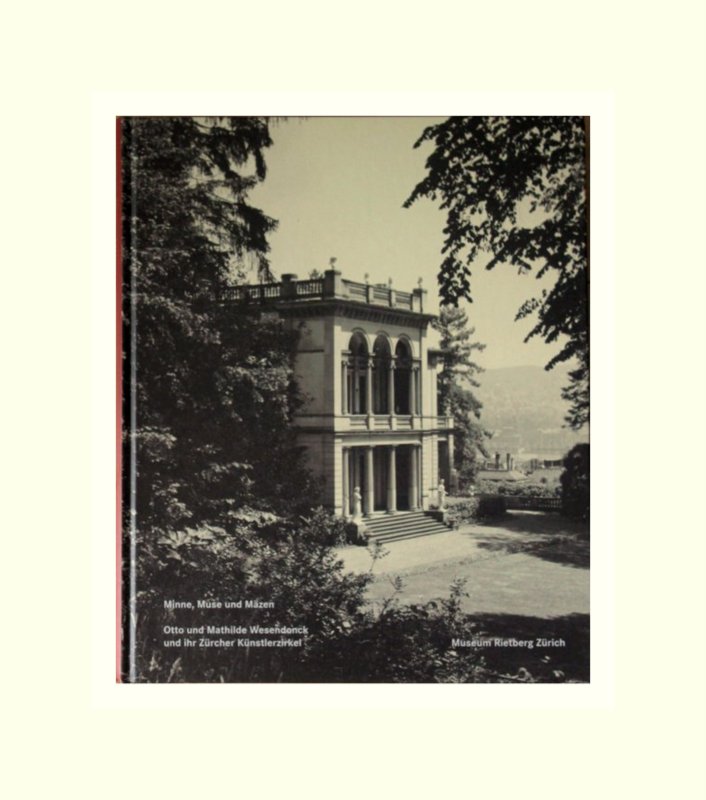

トラムを降り、鉄の門から森の小道を登って行く途中、左手に古いヴィラが点在している。

視界が開ける。一面緑の小高い丘の上に佇む舘が、ヴェーゼンドンク邸。

19世紀半ば、絹貿易商として成功したオットー・ヴェーゼンドンクが建てた優雅なヴィラだ。今は1階がカフェになっている。2階の美術館は、美術館新館、エメラルド色のガラスの現代建築からつながり、最奥の部屋にはスイス各地の仮面のコレクションが並んでいる。

かつて華やかに文化サロンが開かれていたヴェーゼンドンク邸には、多くの芸術家や作家が集まっていた。ヴェーゼンドンクは、とりわけドイツから亡命していたリヒャルト・ワーグナーに親愛を寄せ、彼とその妻に隣りのショーンベルグ邸を住まいとして提供していた。

■

リートベルク美術館副館長、カタリーナ・エプレヒトKatarina Epprechtさん。

ある日、私は彼女を訪ねるために、この館の扉を押した。

ワーグナーの部屋は、現在、カタリーナさんのオフィスになっている。バルコニーから、ちょうど隣りのお屋敷の窓が見える。

「ここからワ―グナーは、いつも彼女を眺めていたはずよ」、とカタリーナさんが微笑む。

結局は、妻とも恋人とも別れることになったのだが、スイス時代のワ―グナーとヴェーゼンドンクの妻がサロンで出会い恋に落ちたことは、つとに有名な話だ。

■

インタビューの録音を聞いていたら、森の野鳥のさえずりがずっとBGMになって流れていた。

カタリーナさんは、地域の開業医の家庭に育ち、高校時代までは、医学の道に進もうと思っていたという。しかし、大学進学を前にして、何か違う、と思う。その疑問が、後に彼女の好奇心を拡大増殖させていく、ほんの始まりであったとわかるが、医学ではなく、人間の身体を超越したものを学びたいと考え、西洋美術史を専攻する。

やがて、「西洋は狭すぎる」と、アジア、とりわけ日本に興味を持つようになる。

文部省のスカラシップで来日。京都大学で日本美術を学ぶ。あまりにも多くの分野に興味が広がり、博士論文のテーマを絞り切れなかった時、夢と現の間に、長谷川等伯の「松林図」があらわれ導かれたのだと語る。博士論文に等伯を選んだ。

その後、チューリッヒ大学の准教授として、十分に成功しているように周囲から見えたであろうが、しかし、その世界もまた彼女には、狭かった。

キュレーターとしてリートベルク美術館へ移る。まさに適所を得た好奇心は、ますます翼を広げ、数多くの企画展を手がける。同時に大学でビジネス・マネージメントを学ぶ。

2001年、念願であった、長谷川等伯展を実現。かつて彼女を導いた国宝「松林図」を東京国立博物館から迎え、当時、日本でもこれほどの集大成した規模とアイデアはなかった、斬新な等伯展を成功させた。

リートベルク美術館の新館がオープンした2007年、副館長に就任。オープニング企画の「観音展」で、再度一大センセーションを巻き起こす。

■

あらゆる学問と芸術に触発されつづけ、自身の内なる世界と外界での活動を連鎖させている、美術館での仕事。スイスを代表する知識人のひとりでもあるカタリーナさんにとって、「ここは狭すぎる」とは、もう思わないのか。

「美術館というのは、人間が有する最高の施設機関だと思います。アートワークとは、我々人間のなしうる最高の仕事です。テクノロジーが時として世界を破壊するのとは、まったくの対極にあるクリエイションです」

人間は、アートによって世界を創造することができる。その展覧の現場である美術館で、ありとあらゆるセクションを統括統合している。企画運営のすべてに関わるこの仕事は、天職。カタリーナさんにとって、美術館というのはパーフェクトな場所なのだ。

次の大きなプロジェクトは、神道。2016年に神道に宿る思想と芸術の展覧会を企画する。日本から現代アートの作家を招き、このリートベルクの森と美術館をつないで欲しいと考えている。

「Hidden Art 神々は、木にいます。神道の芸術は、自然そのものなのです」

アニミズムへ向かう、好奇心。そのような未来へのひとつの指針は、私自身大いに共感するものがある。

写真、ピルミン・ロスリーPirmin Rösli 。現在発売中の「プレシャス」8月号、巻頭グラビア、世界4都市のワーキング・ウーマンが登場するLife is so precious ! に掲載されている。

お手に取っていただければ幸いです。

https://precious.jp/category/precious-magazine

コメントを残す

日本でもAEGやMieleのドラム式の洗濯機に人気があるが、これはどちらもドイツ製。日本の製品に比べると、構造の違いから高さが押さえられていてバランスが良く、フロントラインがすっきり、デザインがきれいだ。フォントの選び方も洒落ている。

スイスの家でも、こういうブランドと似たようなドラム式の洗濯機を使っているが、日本人になかなか使いこなせないのは、40、60、95という温度設定だと思う。

アジアで知り合い今でも親しい友人のひとりに、ドイツ人の数学の先生がいる。かつて、日本人のお仲間と彼女を囲んで、「日欧洗濯論争」が何度も展開された。

発端は、「それは、何度で洗うの?」と、ことあるごとに彼女が聞くことから。彼女にしてみれば「日本人は、なぜ水で洗濯するのか?」が本質的な疑問だった。

ドイツ人はとりわけお掃除が得意だと思っていたが、彼女の場合、洗濯にも独特の見解を持っていた。

ドイツの家の洗濯室には、洗濯物の種類、色、繊維によって使い分ける「洗剤レシピ」が貼り付けてあると得意げに、楽しそうに語っていた。

何種類もの洗剤を配合して自分で作ったオリジナルレシピ。流石、理数系だが、そこに大いなる情熱を注ぐことに、私は未だに共感できないでいる。

「これは、クックしておいてくれないかな?」

Cook ! って・・・

かつて、初めて聞いたとき、白いシャツをどうする気だろうと思ったものだ。これは、日本でも昔は病院などで行われていた「煮沸」に近い感覚。洗濯機の目盛りを95度に合わせて洗うことだ。

シャツや下着、ベッドリネンが木綿以外ではあり得なかった頃、漂白剤もなく、洗剤も今のように進化していなかったために、頑固な汚れを完全に落として白く清潔に保つために、クック、したのだそうだ。

ドイツの小さな村ご出身の人のお話。50年以上前、家の庭に巨大なたらいを出してお湯を沸かして洗濯していたというから、絵本に出てきそうな風景だ。

実は、チューリッヒの中心部のアパートメントは、地下の核シェルターの隣りの洗濯室兼乾燥室に洗濯機が設置されていて、これを共有する。住民がスケジュール表を作って、通常、週に1回順番が回ってくる。

洗濯は、共同住宅ではもめごとの最たるもので、私も借り住まいしていたアパートで、洗濯の後に中を拭いていなかったとか、乾かすためにフタは開けておくようにとか、洗剤を使い過ぎたとか次の人に文句を言われ、日本に帰りたくなった。

街から少し離れた最近の新しいアパートメントに移ったり、一軒家を建てたりして初めて自分の洗濯機を手に入れる、というのが普通だ。

こんなお金持ちの国で、どうして洗濯だけしょぼいのか?

私には最大のカルチャーショックだったので、かなり理由を追求しようとしてきたが、誰に聞いてもわからない。というか、推測はあるものの、答えてくれないので断言できない。

こういう環境だと、あまり自分の手法に凝っている訳にもいかないから、隣国ドイツの人々よりも熱心ではないし、スイス人はもっとプラクティカルに洗濯しているに違いない。

Totalは、スイスのスーパー、ミグロで発売している洗濯洗剤。ポピュラーな洗剤は、他にいくつもあるが、ペンギンの翼も洗えて、しかも冷たい水でもOKというコミュニケーションの背景には、いろんな洗濯物語が見えてくる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Clean laundry, even with cold wash.

Advertising Agency: Advico Young & Rubicam, Zurich, Switzerland

Creative Directors: Martin Stulz, Dominik Oberwiler

Art Director: Lukas Wietlisbach

Copywriter: Julia Brandstätter

Designers: Jeremy Küng, Annik Weber