日曜日に、中央駅のクリスマスマーケットへ行った。いつもの年は、通りがかりに覗くぐらいだが、何か規格化されていない雑然としたものに囲まれてみたかった。

ざわざわっとした感触。形の違うお菓子。天使や三日月の形のクッキー。グリューワインの大きなポットからは、シナモンやアニスの匂いが誘い、ラクレットのチーズも、インドのカレーや中近東の香料も、同じ広場で売っている。

羊やロバの毛皮が仮設小屋の窓にかかり、森で彫られた妖精トロールが顔を揃えてこちらを見てる。

駅前のバーンホフシュトラッセ Bahnhofstrasse にも旧市街の石畳にも屋台があるが、中央駅のクリスマスマーケットは、屋内ではヨーロッパ最大規模。ざっと160軒 以上もの屋台が並ぶ。周辺諸国からも人々がやってきて、その数延べ46万人というから、チューリッヒの人口をはるかに上回っている。

イヴまでの待降節の間中、アドヴェント4週間、毎日市が立っている。

裸電球が黄色い光を灯す。抑えた興奮がひたひたと伝わってきて、幻の世界へ入っていく。

不思議だ。たくさん人が集まって話もしているはずなのに、耳にさわる喧騒がない。みんなが落ち着いていて、神聖さや敬虔な空気がそこはかとなくある。大きな教会の周辺のお土産屋さんがそうであるように、静かなのだ。

無声映画のなかにいるみたいにメリーゴーランドが回り、子どもの顔がスローモーションで変わっていく。屋台では、誰も売りつけないし、値切らない。それに、おまけもしてくれない。

アクセサリーを選んでいる人。紙コップで乾杯している若者たちも、大きなシュトーレンを抱える紳士も。薄いヴェールが一枚かかったように光を纏い、やがてどこかへ消えていく。

化石を並べた屋台のご主人と顔を見合わせ、暗黙のサインを送り合う。ポケットにアンモナイトをひとつ。そっと握って、街へ出る。

サンタクロースが子どもたちを乗せて、小さな赤いトラムを運転している。

メリー・クリスマス!!

素敵なイヴを。

Photo:©Mieko Yagi

今、ヨーロッパで、もっともエッジーな振付家をあげるようにと言われたら、まず、この人ではないだろうか。スウェーデンのマッツ・エックMats Ek。

1993年にフリーランスとして独立して以来、ハンブルグ・バレエ団 Hamburg Ballet、オランダ・ダンスシアター The Nederland Dans Theater、パリ・オペラ座バレエ団 Opéra National de Paris、ゲーテボルグ・バレエ団The Göteborg Balletなどから、マッツのショッキングな作品が次々と発表されている。

例えば、「ジゼルGiselle」では、第2幕で精神病院を舞台に展開。ユーチューブでご覧になった方も多いかもしれないが、パリ・オペラ座で上演された「アパルトマン Apartment」では、オーブンから黒焦げになった赤ちゃんを取り出すというシーンがある。目をそむけた人たちがもちろんいるが、彼の手法を絶賛する評価の方が圧倒的で、マッツの作品への期待がますます高まった。

彼の作品の多くは、古典を「現代的な解釈」で創作する。それが、世界に対する風刺や諧謔であるか、未来への予言であるか。観客ひとりひとりに提案される問題意識の強い物語に仕立てられている。

チャイコフスキー Pjotr Tjajkovskij の「眠れる森の美女 Sleeping Beauty/ Dornröschen」は、1996年にハンブルグ・バレエ団によって初演され、以来、これもまた、マッツのマジックでバレエファンに大きな衝撃を与え続けてきた。

今年度は、ハインツ・シュペリHeinz Spoerli が芸術総監督を務めるチューリッヒ・バレエ団に振り付けられ、前評判はもちろん高く、私の周辺の席にはメンバーと思われる白髪の紳士とマダムが多くいらした。

マッツのバレエは、常に世界中のトップのバレエ団に振り付けられるが、彼の表現する不条理の極めて詩的な物語は、見たこともないアングルを求める。それだけに、クラシックの基礎がよほどしっかりしたダンサーでなければ、これを踊ることはできないだろう。宙を舞い、壁を走り。とにかく、すごいダンスだ。

お城ではなく、どこかの街。もし、それがチューリッヒならば、石畳の細い路地の一角にありそうな、古びた質素なアパートメント。王妃シルビアにメラーニ・ボーレルMélanie Borel、王フローレスタンは、フィリップ ポルチュガル Filipe Portugal 。

照明を落とした壁、床。設定は、遠すぎず近すぎず、1950年代あたりという。

スマートのおもちゃのような小さな車は、時間と空間の移動に。数少ない舞台道具のなかでシンプルな木のテーブルは、家族や結婚など、物語の展開でしばしば象徴的な記号となる。

妊娠する月日の流れも、陣痛も、大きな卵を孕みながらこのテーブルで演じられる。

出産を迎えるシルビアを病院へ運ぶときに、妖精たちが登場する。

グリム版では、12人の妖精が王女の誕生を祝う宴に招待され、ペロー版では8人の妖精が登場するが、マッツは、ひとりひとりに明快なキャラクターを与えるために、4人のフェアリーを選んだ。それが、ゴールド、シルバー、サファイア、ルビー。

彼女たちは、たちまちに看護婦に変身。医者として現れたのは、エキゾチックなマスクのヴァーへ・マルティロシャンVahe Martirosyan。彼の注射器がキラっと光る。

マッツはインタビューのなかで明かしているが、この注射器こそが偉大な発見であり、物語をリードする鍵だということが次第に分かる。糸車の錘ではなく、王女を眠らせるのは、注射器の針であると、やがて美しいオーロラ姫に起こる事件をここで伏線として暗示していた。

オーロラ姫に、ヤン・ハンYan Han。多くの舞台で主役を演じているが、「眠れる森の美女」のオーロラに彼女以外のキャストは考えにくい。この天才バレリーナは、どうしようもない退廃や切なさ、鳥肌が立つほどの狂気を、ほぼ3時間間断なく踊り通した。観客はしばしば息を呑み、フリーズしたかのように舞台に釘づけられていた。

16歳になったオーロラ姫は、両親、特に美しい母親と折り合いが悪そうだ。

家族のもとを飛び出して、街をふらつく彼女に3人の男性が言い寄ってくる。オーロラは、この日から男から男へと流れていく。

やがて登場した4人目の男。彼は、オーロラの出産に登場した医者、つまりは、注射器を光らせた悪の精カラボス Carabosse の再来だった。

カラボスに心を奪われ、愛し、麻薬の世界へ誘い込まれて一緒におぼれていく。

魂を抜かれた彼女は、怒り、泣き喚き、それでも愛し合い、眠りながら現代の都市物語を彷徨うことになる。

100年の眠りをどう解釈するか。オーロラ姫を麻薬中毒の女にして構成するというコードは、マッツがかつてチューリッヒ・バレエ団に仕事で訪れている頃に街で見た、その時代の早朝の風景から突然啓示を得たと語っている。

オーロラを救う王子様は、どこにいるのか。

背広姿の彼は、舞台の外から叫んで現れる。「一体君たちは何をしているんだ!!」

デジレ王子に、ダニエル・ゴールドスミス Daniel Goldsmith。

ボロボロになったオーロラを助けるために、彼は、カラボスをピストルで射殺する。

反社会的な存在、悪の精はここまで負のパワーを全開してきたが、今や空間は虚無と静けさに支配され、王子は苦しみ慄き、彼自身に打ちのめされる。

ペロー版、バジレ版で、この後王女が生む子どもがスープにされる話があるが、マッツの舞台ではコックが登場し、生の魚を叩いてぶつ切りにして、スープを作る。

その語り部となったコックは、チューリッヒ歌劇場のパトリック・フォーゲルPatrick Vogel。短い劇中劇が、眠りの世界と生きている世界を巧妙にブリッジする。

オーロラ姫は、デジレ王子のキスで目を覚ます。

やがて結婚し、二人の間に子どもが生まれる。ところが、それは王子の子どもではなかった。

子どもは、青い大きな卵で表現される。カラボスの服の青だ。

ハンブルグ版では、カラボスは大柄な黒人の青年で、生まれる卵は黒だったが、それを青にすることは、いかにもチューリッヒらしい表現であるように思う。

脅え、驚くオーロラから子どもを取り上げた王子は、その卵を客席に向かって投げ捨てようとするが、できない。

卵をだき抱え、王子は泣きながら頬ずりキスをする。

そのハッピーエンドは、観ている者をようやく安堵させる。しかし同時に、カラボスと愛し合っていたオーロラは、本当に不幸だったのだろうかと考えてしまう。

なお、オーケストラの演奏と組まずに録音した音楽で踊ることもあると聞いたが、チューリッヒ歌劇場においては、それはあり得ないことだろう。ここの管弦楽団は、古典であってもアグレッシブなオペラやバレエのプロダクションを実に数多く演奏している。マッツと作り上げる作品は、かなりエキサイティングであるはずだ。

美しいバイオリンソロが第1幕、第3幕で聴こえる。この夜は、コンサートマスターのハンナ・ヴァインマイスターHanna Weinmeister の演奏だった。

Photo: Opernhaus Zürich / ©Peter Ismael Lorenzo,

Leave your comment

日本ではあまりなじみがないが、実は、スイスはヨーロッパの中でも有名なワイン生産国だ。

フランス語圏、イタリア語圏、ドイツ語圏と、それぞれ地方ごとに個性の違うワインがあり、また、ローマ時代から伝わるぶどうが今でも栽培されている。

国土の7割以上が山地という山国。急斜面に拓かれた畑でぶどうを育て、摘み取り、手作りの醸造法を続けている小さなワイナリーがたくさんある。大量に作ることができない上に、生産量のほぼ90%が国内で消費されている。

家で過ごす時間が多いためなのか、冬が長いためなのか。スイス人は、年間平均、ひとり40リットル以上ものワンを飲む。国内生産のワインではこの消費量を賄いきれず、輸入ものがこれを補う。

スイスでしか栽培できない希少な種もあり、これら質の高いAOCスイスワインは、世界の愛好家の興味を誘いつづけている。

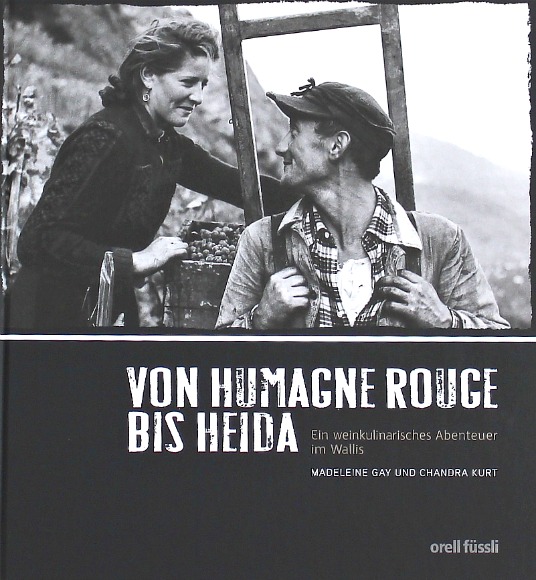

スイスで、ヨーロッパで、第一人者とされるエネルギッシュなワイン評論家がいる。チャンドラ・クルト Chandra Kurt。ラッキーなことに、インタビューの機会をいただいた。

オフィスを訪ねると、エントランスからお香が漂い、低くバッハが流れている。アジア諸国、イタリア、スイスか。オフィスの家具をすべて骨董でコーディネートし、19世紀あたりの絵画が壁を飾る。その絶妙なバランスはあまりにも趣味がよく、まるでプライベート美術館にいるかのようだ。

テースティングもここを使うというどっしりとした会議テーブルにつくと、シルバーグレイのスタイリッシュなアイランドキッチンと巨大なワインクーラーが目に入る。

アールデコのステンドグラスが美しい、古いハーブ薬局として有名なこの建物そのものがアンティーク。後に、彼女の香水がフィレンツェの老舗薬局サンタ・マリア・ノヴェッラの石榴と聞き、彼女自身をブランディングする一貫した美意識にとても納得する。

ご本人は、いたってフレンドリーで、部屋の奥から日本の漫画「神の雫」を持ってきた。フランス語版だ。「面白くて、面白くて。全巻持っています」

ワインライターとして、主要紙に評論やエッセーを執筆。多くの著作がある。イギリスの著名なワイン評論家ヒュー・ジョンソンの「ポケット ワインブック」Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 、 トム・スティーブンソンのワイン・リポート Tom Stevenson’s Wine Report など、名立たるワインブックの主要編集メンバーでもある。

ヨーロッパならば、フランスにもイタリアにも古典的で伝統的なワインがある。しかし、専門家としてスタートを切ったのは、ロンドンとの関わり合いからだった。

イギリスは、いわゆるワインカントリーではなく、ワインは常に他国から買っている。世界で最もインターナショナルにワインのビジネスをするマーチャントカントリーだ。世界中の人が集まり、世界中のワインが消費される。資本もある。情報を発信し世界のワイントレンドを作るのは、ロンドンだ。

そこで第一線の専門家たちと鍛えたアプローチと独自の姿勢は、彼女が30歳から編集してきた小さなワインブックのコンセプトとなる。

日本の新書版ほどのサイズのこの本。物価が異常に高いチューリヒにしては意外なほど庶民的なアイデアで構成されている。

商品が無造作に積み上げられた新興のディスカウントショップのカーボンボックスから、毎日使うスーパーマーケットの棚から。さらに、百貨店の地下に照明を落として並べられる優雅なセラーから。それぞれに選ばれたワインは、チャンドラさんの平等な目の位置に並列される。1本1本にポイントがつくものの、どれも丁寧に解説され、組み合わせのいい料理とレシピが紹介されている。

それが、ポケット版「ワインセラー WEIN SELLER」。毎年改定されるが、スイスで14年間ベストセラーの地位を譲らない。

「ディスカウントショップにも、おいしいワインはたくさんあります。高ければ良いというものではありません。高級なワイン専門店ではなく、こういうチェーン・ショップのものが、スイスのワインの売り上げの70%を占めているのです」

メインストリームから大きく外れた評論家、そう彼女は形容される。その理由は、ヒエラルキーを取り払い、自分の哲学でワインをもっと生活に近づけた、このポケット版「ワインセラー」からもうかがえるが、もうひとつ、コンサルタントを務めるスイス・インターナショナル・エアラインにおけるワインの選び方を例にあげてこんな話をしてくださった。

「大切なのは、人はいつも同じワインを飲みたいわけではないということです。どのようにサーブされているか。反応されているか。乗ってすぐ。昼間の時間帯、夕食、深夜。それぞれ、気分が違うわけです。私はよく映画に例えます。ハリーポッターの映画を一度観たら、しばらく観たくないでしょう。でも、もしかしたら、何年か後にまた観たくなるかもしれない。そういうことです。ワインをそのように人が関わっていく変化から切り離して、ワインのボトルだけを単体で語ってはいけないのです」

だから、「ワインを批評する」と言う表現を好まない。自分のスタイルではないと考える。

「ワインは人間だけが作ることができる、と言われますね」

そんな問いかけに、彼女の目が鋭く光った。

「今は、データをインプットすれば、機械でできてしまうのです」

カジュアルなものは必要だ。それを悪いとは決して言わない。例えば、カールスバーグkarlsberg との仕事では、0.5リットルのワインセレクションを開発し、ピザレストランのようなシンプルな食事のシーンへ向けていった。

シャルドネ、メルロー、シラー、カベルネ・ソービニヨンなど、現在あらゆる種類のぶどうが世界中でコピーされている。こうして種はどんどん広がり、交配され、新しいぶどうが生まれてくる。

研究は地上のあらゆる場所で進化するが、このようなテクニカルな流れとは別に、チャンドラさんは、彼女のワインを世に送り出している。

スイス最古のぶどうが栽培できる世界で唯一の土地としても知られる、ヴァリスWallis(仏・ヴァレーValais)地方。ここに伝承される種のコピーは、かつて数多の人々が試みたものの、他の風土で作ることができない。

20年以上前に取材から交友を深めたヴァリスの村に暮らす醸造家、マドレーヌ・ゲイ Madeleine Gay。チャンドラさんは、彼女にインスピレーションを投げかけイメージを交感する。マドレーヌは、それをマジックだと言う。

二人が違う楽器を奏でて音楽が生まれるように、ワインが作られる。これは、芸術。

都市と森のアーティストによって醸造されたワインが、「コレクション チャンドラ クルト」として届けられる。

その中で一番人気がある「ハイダ Heida」をいただいた。ヨーロッパ最高峰1150メートルに広がる段々畑。アルプスで摘まれるハイダは、寒冷地に強いスイスの種だ。

やさしい黄金色をしたフルーティーでさわやかなワイン。和食やベジタリアンディッシュと合わせるといい。

写真、ピルミン・ロスリーPirmin Rösli 。「プレシャス」10月号、巻頭グラビア、世界4都市のワーキング・ウーマンが登場するLife is so precious ! に掲載。

Leave your comment

年によっては、夏の名残を惜しむ間もなく、すとん、と秋になってしまうこともある。

冷夏でコートを着る日もあった七月、空を恨めしく眺めていた。

ゲストが日本へ帰った頃、いきなり諸手を広げるかのように強烈な太陽が降り注ぎ、慌てて湖のビーチへ駆け降りていった。

「今週で夏が終わるかもしれないから、早く来てっ!!」。

あちこちの子供に約束していたことを思い出し、友達や親戚に電話をかけたら、恐竜の浮輪や機関車トーマス君がやって来た。

小さなマリアは、大好きなショッキング・ローズのサーファールックで、草の上をよちよち歩いている。

ちょうど、木陰にタオルを広げて顔を上げた時。

すぐ目の前を、大きな白鳥が一羽、悠然と泳いで行った。

湖は、いきなり深くなる。しかも、石は苔でぬるぬるしているので、足元を取られやすい。

鴨の子どもたちが、羽をふるわせながら並んで淵に立ち、じっと水面を見つめている。今年生まれた子鴨は、頭のてっぺんの毛がふわふわ風に吹かれていたが、この2週間のうちに羽がそろい大人びた顔になってきた。

飛び込み台から、ジャンプする。

遠くに見える点々は、時々、人間。時々、鳥。

何度か大波をかぶり、水を呑まされ、あらぬ彼方へ運ばれる。だから、船が通り波が起これば、身体は流される力にまかせた方がいい。それは、今年おぼえた。

カモメが空を旋回し、低くゆったり弧を描き、水にとまる。

北ヨーロッパの真夏の太陽は、直滑降で紫外線もかなり強い。それが、晩夏へ向かいだすと、わずかな間に変わってしまう。

八月の週末の湖は、静かで、冷たかった。

「老女の陽射し」。そう形容した人がいた。

20代の若さではなく。壮年の成熟でもなく。穏やかで、弱々しくもあり少し寂しい。

そんなに急に老人にされてはたまらないが、このチューリッヒあたりでは、秋へ移行する頃の光にふさわしく、美しい表現になることもある。

Leave your comment

そろそろ卵がなくなりそう、という日。家から少し丘を登る。

ニワトリのサインボードを曲がると、すぐ角に築100年ほどか、古い家屋の農家風レストランがあり、昔ながらのスイス料理をいただける。時々、フェラーリやランボルギーニ、アルファロメオとかが止まっている。

ここでは、牛の横を、そういう車がびゅんびゅん走るので、最初はほんとうにびっくりするものだ。先日、東京からやってきた友人の子息は、「牛だねぇ」、と微笑んでいた彼の真横を赤いスポーツカーがすっ飛ばし、衝撃があまりにも大きかったようだ。

「フェラーリだって、そいうつもりで生まれてきたわけじゃないだろうっ!!」と叫んでいた。

ご近所マダムたちにお話ししたら、「ほっ、ほっ、ほっ。カルチャーショックだったのねえ。他の先進諸国では、あまりないですものねえ」、でした。

さて、そのちょっと先にある農場へ行く。

若いご夫婦とそのお仲間で営む酪農家たち。ご家族と、牛、ロバ、ニワトリ。そして、グレーター・スイス・マウンテンドッグ、大きなスイス犬のルポがいる。この犬の祖先は、ローマ軍に連れられてきて飼育され、山岳の農場で荷車を牽いたり家畜を追ったりしていたそうだが、私はルポが働いているところを見たことがない。

お天気のいい昼間なら、牛たちは小屋から出て、アルプスの峰々を遠くに、真っ青なチューリッヒ湖を一望する原っぱで寝そべったり、ベルを鳴らして草を食んだりしている。

柵のそばまで近づくと、のそのそと私たちを見にやってくる。一頭ごとの名前は知らないが、少しは顔を見分けられるようになった。

私のPCの「近所の牛」というファイルから、集合写真ぽいものと、若い美女のショットをお披露目したい。

明日は、友だちがやってくる。ランチのメニューを決めたので、今日は花もいただきに来た。

この農場の一角にある小さなバラ園に、とっても丈夫でとびきりきれいなバラがある。お店のお花のように整然としているわけではなく、私の小指の先ほどもある大きな刺をたくさんつけているので、決して甘く見てはいけない。直径1センチほどの幹から何本にも枝分かれして野生っぽいが、凛と気高い香りの花を咲かす。

夫は、かつて何度か指に血をにじませた。無人花売り台の鋏よりこっちの方が刺の始末がしやすいと、ポケットからヴィクトリノックスのナイフを出して畑を見渡している。私は、まっすぐにローズ・ピンクで縁取られた花のあたりを目指し、手を振り彼を呼ぶ。

牛小屋の隣りにあるドアを開けると、棚には今朝の卵が並んでいる。ときどき、手作りバターがクールボックスに入っていることもあり、誰かを訪ねるときお土産にするととっても喜ばれる。ここのバターを使うと、ケーキやパスタの味は、断然グレードアップする。

卵の個数をメモ帳に書いて、掛け算をして。5本のバラと合わせたお金を箱に入れる。お札になってしまったら、箱の蓋を開けてもいい。

犬のルポが、クンクンしながら車までついてきた。バラも卵も、そっとシートに置いて、ロバの子を一緒に見に行く。

湖がきらきら波立ち、白いヨットが浮かんでいる。

夕方の散歩なのだろう。森から出てきた白髪のご夫婦と挨拶を交わす。

Leave your comment